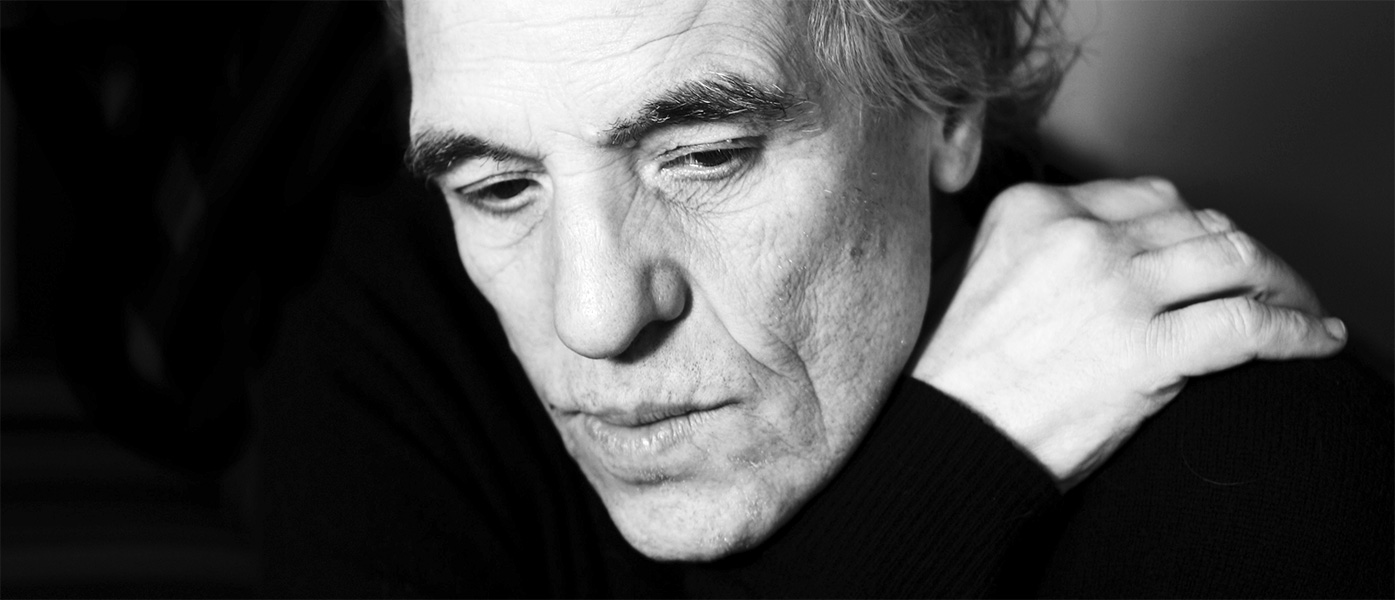

Abel Ferrara

Face au néant

Abel Ferrara est de ces cinéastes dont on a coutume de dire qu’ils ne sont plus à présenter. Mais s’il en est un à présenter, c’est peut-être bien lui, tant nous avons un peu trop tendance à nous le représenter. À en rester à une représentation. Car, d’auteur, Abel Ferrara est passé au statut de personnage. Telle une rock star. Il est devenu la rock star du cinéma. Sulfureux, provocateur, déglingué. Imprévisible. Une effigie, une icône dont on attend le dernier film comme un album, le déversoir à commentaires déjà dans les tuyaux. Ferrara est un bon client. Il fait le show, il respire le scandale. De quoi vendre de la ligne et aligner des articles qui finissent par ressembler davantage à de la chronique qu’à de la critique. Réduit à du pour ou contre. Abel le Caïn. Abel contre Caïn. On pourrait penser que le personnage a fini par occulter l’œuvre. Que Caïn a tué Abel. L’homme se confond à son œuvre. Et l’œuvre mérite que l’on y revienne.

D’œuvre, justement, il est question au départ. De « L’addiction à l’œuvre », projet initié par dfilms (www.dfilms-programmation-cinema.fr) auquel nous avions participé en novembre 2015 en proposant une programmation de narco-films. Programmation que nous avions intitulée « Moi, le cinématographe, 120 ans, drogué, prostitué ». Cette rétrospective consacrée à Abel Ferrara s’inscrit tout à fait dans ce projet. Elle le prolonge. Elle le déborde complètement en réalité. Car si l’addiction – à la dope, au sexe, au cinéma – est un thème prégnant dans les films de Ferrara au point que l’on s’en est fait cette image du cinéaste addict, elle tient finalement de l’accessoire. Un accessoire. Au service du récit – comme un McGuffin hitchcockien. Plus que le sujet de ses films, elle est la conséquence d’une angoisse qui ne trouvera peut-être jamais de repos, sinon dans l’œuvre elle-même. Trop visible pour être le sujet de l’œuvre, elle en cache une cause plus profonde : l’inextricable solitude de l’âme.

« Je crois aux plaisirs de la chair et à l’inextricable solitude de l’âme », rappelait Gertrud à son vieil amant poète – reprenant les propres mots dudit poète – dans le film éponyme de Dreyer. Et c’est la solitude qui reste. Cette même solitude de l’âme que l’on peut voir traverser tous les films de Ferrara. Qu’ils soient animés par la vengeance ou la révolte (Ms. 45, The Funeral, China Girl), la rédemption (Fear City, Bad Lieutenant), l’abandon (Body Snatchers, The Addiction), le déni (The Blackout, Welcome to New York), l’apaisement (‘R Xmas, Mary, Go Go Tales, 4:44 Last Day on Earth), le sacrifice (Pasolini)…, les personnages de Ferrara sont seuls face au néant de l’existence et à l’inexorable mort. Face à une angoisse du rien avec laquelle il leur faut composer. Et face à cette angoisse, qui motive leurs actes quels qu’ils soient, ils ont – ils sont – la nausée. Existentialiste, le cinéma de Ferrara ? Pourquoi pas. Même s’il garde les stigmates du christianisme ainsi que l’on a pu le voir chez un autre cinéaste italo-américain new-yorkais. Mais à la différence de Scorsese, dont le cinéma est obsédé par la chute, le désir et la nostalgie de l’Eden, Abel Ferrara, lui, commence à la chute. Après la chute, à Abel et Caïn justement. Après que Caïn a tué Abel. C’est-à-dire refuser Dieu, sa loi, et finalement naître homme, par et dans la violence. Seul, mais pas parce que l’on a été exclu. Parce qu’on l’a choisi. Quitte à être détestable pour cela. Quitte à s’en faire fardeau. Condamné (comme est condamné un coupable) à être libre. Et là, auteur et personnages se croisent.

Cela donne un cinéma intransigeant, qui ne s’encombre pas du regard d’autrui. Un cinéma qui ne s’accommode pas, qui ne cherche pas à contenter. Qui cherche, simplement. Dans le chaos de la création ; face au mystère. Entre Pasolini et Dreyer, entre le sacré et le profane. Cela donne également un cinéma iconoclaste et en même temps pourvoyeur d’icônes (Zoë Lund dans Ms. 45, Harvey Keitel dans Bad Lieutenant, Christopher Walken dans King of New York, Willem Dafoe dans Pasolini, Asia Argento dans New Rose Hotel…). Un cinéma qui a à voir avec la peinture. Ferrara est un créateur d’images (il interprétait lui-même le rôle de Reno, l’artiste-peintre psycho-killer, dans Driller Killer). Un Bosch qui peint aux néons. Cela donne enfin un cinéma mordant, qui ne supporte pas la question. Ou pour reprendre le personnage de Casanova dans The Addiction : « Look at me and tell me to go away. Don’t ask me. Tell me ». Et comme Lili Taylor on se laisse mordre.

Franck Lubet, responsable de la programmation

Retrouvez la programmation Abel Ferrara dans l’émission « Pour 35 mm de plus » diffusée tous les jeudis à 19h sur Radio Radio.