Yasujiro Ozu

On l’a dit trop japonais pour le public occidental. On l’a vu comme le représentant le plus pur de la culture japonaise. Et puis on a découvert qu’il était aussi japonais que Robert Bresson était français, qu’il était un cinéaste singulier dans le cinéma japonais, un cinéaste à part, absolument représentatif de rien sinon de son rapport existentiel au cinéma. C’est le mystère Ozu. Fascinant, émouvant, interrogeant, excitant, comblant, époustouflant. Toujours mystérieux. Incroyablement moderne. S’il y a un exotisme Ozu, c’est qu’il vient d’un autre pays. Pas du Japon comme on a pu le penser au début. Il vient du pays du cinéma. Un pays dont on a entendu parler mais que l’on ne connaît pas vraiment.

Yasujiro Ozu naît le 12 décembre 1903 et meurt le 12 décembre 1963, le jour même de ses soixante ans. De quoi agiter les adeptes de numérologie. D’autant que cette année nous célébrerons donc, à la fois les cent vingt ans de sa naissance et les soixante ans de sa mort. De quoi affoler les pendules de Foucault enclins à l’ésotérisme. D’autant qu’il a laissé pour seul signe sur sa tombe le symbole « Mu » pouvant caractériser l’impermanence ou le néant… Ozu semble détenir des secrets codés venus de l’immémorial. Il faut entrer dans son monde comme dans une aventure de Corto Maltese. En se méfiant des certitudes. En acceptant la magie opérante.

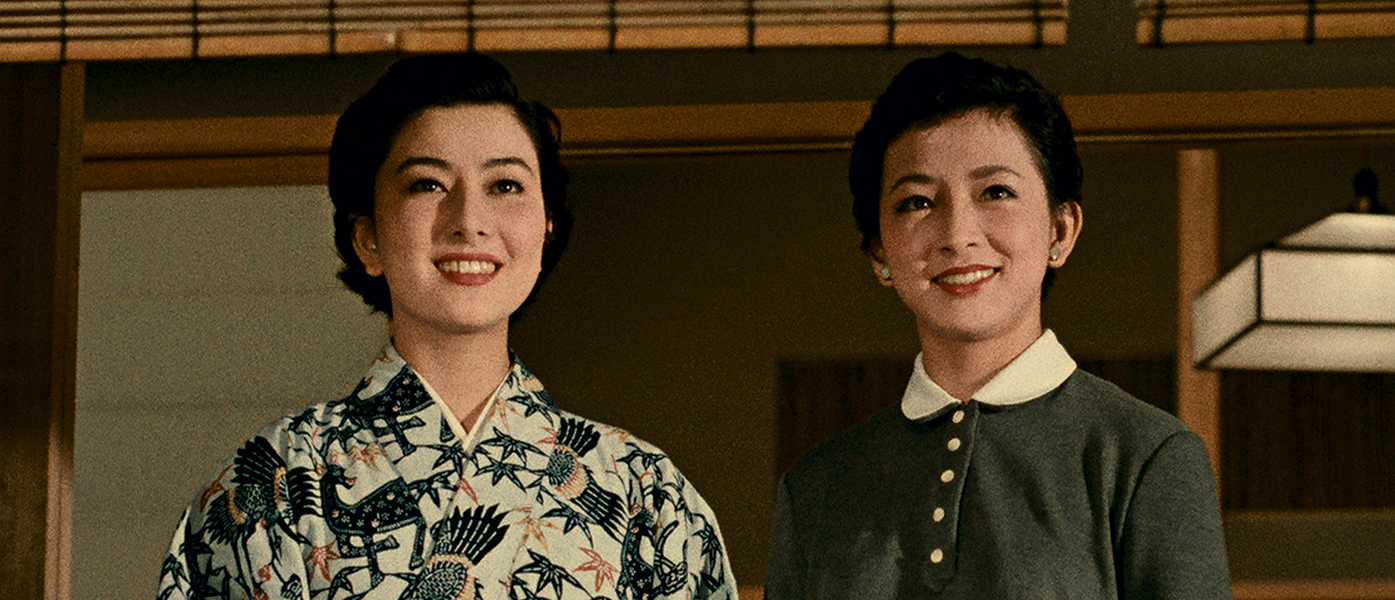

Entré à la Shochiku quand il avait vingt ans, il y fera quasiment toute sa carrière, s’imposant comme le spécialiste du shoshimin-eiga, le genre majeur de la maison, abordant de manière réaliste la vie des classes moyennes. Sa spécificité : la famille. Les relations parents – enfants passées au frottement entre la modernité et la tradition. Signes particuliers : un penchant pour le saké, un goût prononcé pour la nourriture et les repas, une tendance à la mélancolie et une caméra filmant à hauteur du tatami.

Nous verrons que dans sa première partie de carrière, avant-guerre, Ozu a touché à d’autres genres, comme au film noir dont on sent la connaissance et l’analyse du cinéma américain et européen de l’époque. Des films qui pourront surprendre par leur rythme, leurs cadres et leur découpage, les adeptes du grand maître que l’on a découvert avec sa seconde partie de carrière. S’ils n’en sont pas meilleurs, ils n’en sont pas moins bons ; ils montrent la diversité de celui que l’on voudrait unique.

Parce qu’Ozu est resté avant tout pour son style. Un style qui n’appartient qu’à lui et qui ne cesse de fasciner. Un style qu’il a développé après-guerre. Un style tourné vers l’épure. Dans la recherche de l’épure. Dans la recherche d’une vérité à travers l’épure. Une caméra au ras du tatami, des plans fixes et des personnages pouvant parler face caméra. Un style qui tend à s’affranchir de l’artificialité codifiée du cinéma et d’où finit par percer une des formes les plus pures de l’émotion. De celle que le romanesque ne peut atteindre. Celle que procure la musique. Celle que l’on peut ressentir devant un tableau. Et pourtant qui est celle du quotidien.

« À bien réfléchir,

toute mon ambition

est de devenir

un bon artisan. »

Ozu

Ozu saisit l’ordinaire dans ce qu’il a d’immuable et le rend extraordinaire dans sa perception des détails. Tous ses films d’après-guerre, en s’articulant autour des mêmes thèmes et mêmes types de personnages comme reviennent les saisons, saisissent quelque chose de la rémanence de la vie en même temps que les infimes, et infinies, variations qu’il en propose dans chacun touchent à une forme d’immanence. Cela peut provoquer des vertiges. C’est la vie de tous les jours et c’est magistral.

Franck Lubet, responsable de la programmation de la Cinémathèque de Toulouse